卢世宇 腾讯研究院高级研究员

2001年,我在一条即将拆迁的街尾的四果汤修理摊上发现了妈妈让我放学去取的剪刀和菜刀。

我还记得那天晚上,热气腾腾,叮叮当当的声音,正在磨剪刀的叔叔小心翼翼地将剪刀用报纸包裹起来,并告诉我把它们放在书包里,不要挂在前面。我的自行车,一到家就把它们交给我。大人请不要玩它。

许多年后,我搬到了北京。在此之前,我去过上海、香港和芝加哥。我一直觉得叔叔磨的剪刀是最好的。我并不知道这把剪刀对我来说意味着什么,直到《小修便利图》的发布,所有的过往都慢慢浮现出来……

2019年,人类学家项飚在《十三邀》中提出“消失的街区”,瞬间引起了很多在一二线城市打拼的年轻人的共鸣。项飚认为,邻里是一个生活空间(a live space),不同立场、不同背景的人在平时生活中经常相遇,可以不断增强人们看到多维世界的能力(capacities of see)。同时,邻里也是个人与社会之间的重要联系。当人们不再关心日常的相遇和交谈时,邻里就在个体生活中消失了,草根社区原有的活力和凝聚力也随之消失[1]。

[1]原文发表于《探索与较量》2022年第4期,作者:颜飞(清华大学社会学系副教授、教育部青年长江学者),原标题:《颜飞|疫情下主动社区联系的基础》何在:通过“附近”重新认识世界

研究论文

在这个ChatGPT上热议的暮春,讨论“修复”和“附近”似乎有点不合适——它太小了,小到我们甚至不知道它什么时候消失在生活中,小到没有人会想到它与社会经济和技术突破等宏大叙事有什么关系?它非常小,可以缩小到一把小剪刀。

而这些正是本文的出发点。

我们找到了开发“小修便民地图”的同事,然后找到了几个月前紧急上线的“新冠防护药品公益互助平台”的团队,解决了用药燃眉之急,然后悄悄地市场秩序恢复后下架。微信、腾讯地图、腾讯旅游、腾讯研究院启动了这项名为“附近补丁”的联合研究。

我们带着问题走近邻居:

为什么我们会为“消失的街区”所感动?

“附近”是知识分子的浪漫想象吗?

没有“附近”我们还能活吗?

“附近”真的消失了吗?

从过去到现代,“附近”的含义是否发生了变化?

这个号码是“附近”“附近”吗?

主动建设的“附近”是“附近”吗?科技时代,人们如何重拾“亲近的意义”?

正如您所看到的,问题很多,而且不容易回答。我们在力所能及的范围内尝试的可能不是严格的理论对话,而是更类似于“研究论文”。

我们“近”了

什么触动了?

当代青年的成长伴随着中国城市化、数字化的发展。童年熙熙攘攘的小巷,商贩的吆喝声,朋友相约踢球的呼唤声,仿佛就在耳边。一转身,很多人已经身处陌生的城市,感受陌生的灯光下陌生的繁华,走过陌生的道路回到陌生的家。正是因为当代年轻人感受到了邻里的温暖,也经历了邻里的消失。因此,当“邻里消失”一提出,立刻唤起我们对过去的回忆和对变化的审视。

失去了亲密和温柔

重申自己

从某种程度上来说,亲近意味着血缘、地理、精神的紧密统一。在那个质朴、亲密的传统社会里,我们所感受到的爱和温暖,都紧紧包裹在与邻里的交往中。尽管我们在叛逆的青春期无数次抵制过这种密不透风的街区,但不可否认的是,这些已经消失或正在消失的街区,在当代青年的成长经历中留下了重要的温情经历。

邻里不仅是一种文化综合体,更帮助人们在快速变革的时代中找到自我、重申自我、把握自我,从而把握世界的变化,寻求生命存在的意义和归属。

三年的疫情封锁让人们

更渴望真正的互动

COVID-19疫情发生后,人们的社交互动首先重新团聚了以家庭为中心的亲密关系,成为面对疫情风险确保安全的堡垒;其次,在线网络上的虚拟互动已经很大一部分取代了面对面的社交互动。近三年来,它已经成为大多数人社交的首选。

虽然也有另一种声音认为,一些极端情况下的邻里互助让一些城市人重新感受到了“邻居的回归”,但由于肢体之间、表情与表情、细节与细节之间长期缺乏肢体互动,人们从内心深处升起比以往更强烈的愿望,呼唤就近、更加真实、生动、丰富的社交互动。

“附近”

也危险

“附近”是知识分子的浪漫想象吗?它的温馨与浪漫在都市生活中还真实存在吗?当“附近”或“附近消失”进入公众视野时,还有另一种声音逐渐发酵——“附近”是想象出来的,没有那么美好,甚至让人不舒服。

界限模糊

“附近”的自然属性

如果你问很多常年住在胡同、筒子楼、石库门的人,他们给出的答案可能是想尽快“逃离街区”。几个家庭共用一个厕所和厨房,狭小的空间里安装了七八个电表。邻居们为了几块钱的电费争论不休,个人生活空间被无情挤压。

当代年轻人不愿回家乡过春节是另一个例子。当你回到亲密的“邻居”时,你可能会被突然询问你的收入、房子和婚姻状况。这或许成为习惯“关起门来独处”的海归年轻人的一种“界限”。模糊的“冒犯”。

危险“就在附近”

当双方的界限发生碰撞时,总有一些自我的界限需要被打开和重塑,而往往双方的力量并不总是平衡的:当一屋子的人围着一个二十多岁的女孩说,“生了孩子就是祖宗了。” ,没有孩子,你就孤独了。”餐桌上硝烟弥漫的年轻创业者在接受教育时,“制度是最好的,你向你的表弟学习”,在“附近”显得那么弱小。

“附近”并不完美

但这正是它的意义所在

除了浪漫温柔的叙事之外,《附近》从来都不是完美的。但正因为“附近”可能存在冲突、不适、被冒犯的危险,它的存在才不会让我们陷入非黑即白的单一逻辑。我们可以在“附近”看到不同的文化和个体,从而增加多维世界的观察能力(capacities of see)。

火边的青春:

“附近”并没有消失,

只是改变了外表

对于一些当代年轻人来说,2019年第一次听到《十三邀》中“消失的邻居”反而是一种“就近出现”——仿佛在熟睡中被一只柔软柔软的手抓住。冰凉的手指插进衣领后颈,他浑身一颤,猛然惊醒。是的!我花了多长时间才不再关心“附近”?我的“附近”消失了吗?怎么就悄然消失了呢?我此时的不安、焦虑、恐惧是不是与此有关呢?

4月1日,我们在北京举办了一场小型的青春篝火晚会。来自清华大学、北京大学、人民大学的2000后年轻学子与我们分享了他们对街区的一些认识。

让我们没想到的是,这些平均年龄不到25岁的年轻学子,并没有对“附近”的浪漫想象,甚至没有对资本、科技、现代性抱有强烈的批判期待。他们来到这里,以坦诚、理性、务实、活泼可爱的方式分享生活中的趣事和自己的经历。很荣幸与大家分享我们认识的这些年轻人以及他们的想法。

积极建设邻里

年轻人之所以是年轻人,就在于他们充满了充满希望的未来,充满了未完成的、正在进行的时态。主动建设自己的“邻居”,是青少年自我建设的一部分。

“如果我喜欢电子音乐、摇滚、慈善,我可以通过各种数字渠道和平台快速准确地找到志同道合的人。”

“如果我需要治疗,为什么不在夸夸羊群友好的被子里躲一会儿呢?”

“如果我有倾诉的欲望,但又不想纠缠于复杂的人际关系,那么在SPA聊一个小时正好,我知道聊天会结束。”

在这种自动的自我建构中,我们看到了年轻一代对数字时代和自我需求的理解和接受,甚至看到了理性深刻的反抗和轻松坦然的放手。

“如果我看到小红书总是推荐我最近喜欢的东西,我就会故意按下我不感兴趣的按钮。”

“但是这样的防御盾并不总是可用的。有时有,有时没有。如果没有呢?那就不存在了。”

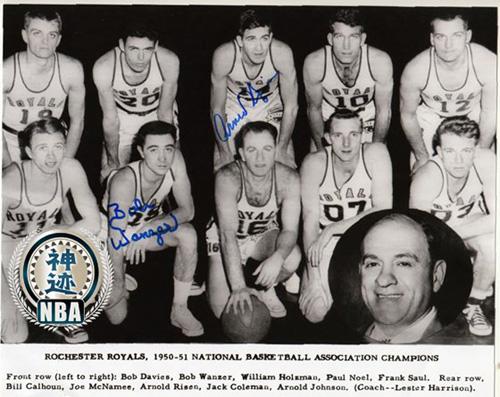

中国主要大学

猫图鉴

中国有很多大学堪称小猫的天堂,在那里它们被爱护、被保护,甚至成为一种精神图腾,时刻治愈着时代变迁中年轻而焦虑的心灵。然而校园很大,猫却很小。捕捉它们的可爱瞬间,需要小伙伴们一起来描绘、描述和保护猫咪的“附近”。

这些平的学生)。情况,安排志愿者毕业后继续工作),以及想象的研究领域(在小猫脖子上挂GPS,了解猫的运动轨迹,分析校园的爱猫情况)。

如果我们把猫视为校园里重要的“附近”,我们就能看到非常有爱又有趣的场景。年轻一代以自己的方式关心“附近”,渴望并创造亲密感。

一位老朋友说:

我的邻居回来了

我们在浙江嘉兴和北京丰台拥有两个长期社区田野站点。这些是我们对老年人进行研究的基础,也有助于使这项调查成为可能。我们和这些陪伴我们好几年的叔叔阿姨们谈论着“附近”。他们对我们选择的无聊话题感到惊讶——“附近有什么可以学习的?”当我们向大人们解释“消失的街区”时,他们有些若有所思。所以这是下面的对话。

坐标上海:

邻居回来了

“那段时间,我被儿子要求去上海照顾孙子。我想在上海这个大城市,社区里谁也不认识。没想到那几个月真的过得很好。”感谢这些邻居,这种感觉早已不复存在了,我们在纺织厂分开的房子里住了十几年,邻居之间的关系真的很近,但我认为现在拥有自己的房子可能会更好。关起门来,通过电话聊天,互相帮助。另外,我的儿子和儿媳生活在这样的社区,我感到很欣慰。”

(胡阿姨,61岁)

胡阿姨的儿子、儿媳、孙子肯定感受不到这种“久违”,可能很难微妙地区分过去和现在的“邻居的亲密”的区别。但无论是老朋友还是年轻一代,想必在这次疫情中都感受到了“附近”的含义。虽然随着这段历史成为过去,这种热情最终可能会降温,但它一定会留下痕迹。丝绸的痕迹已经融入到我们这一代人的生活经历中。

更重要的是,

有效的社会支持网络

“这几年,我的身体状况比以前更差了,女儿不在身边,所以我们老两口就住在这里,在五楼,没有电梯,我在想如果有什么办法的话,真的发生了,我的老邻居会来帮忙的,但是现在的问题是,现在这个小区里也住着一些老人,而且他们年纪越来越大了,如果出现问题,我们也不敢奢望了。很多。 ”

(周爷爷,81岁)

图为周爷爷经常去活动中心打麻将。

老年人的“邻里”相对于原来的生活变化是最小的,但即使他们的“邻里”没有改变,仍然没有办法提供充足有效的社会支持网络。随着年龄的增长,老年人的担忧变得更加务实。与情感支持相比,他们首先渴望的是一个安全的“附近”和更有效的社交支持网络,无论是数字的还是传统的。条件有效且安全。

关于“附近”的三场争论,

数字时代持续不断

改变

快下班的时候,我打开外卖APP,选了今天的晚餐。在朋友圈看到精美的旅游照片。我喜欢并收集它们并寻找相同风格的衣服。经过一个小时的挤地铁回到我的书房后,我只想瘫倒在沙发上看看我的粉丝。博主又发布了什么新视频……这样的日子或许是很多人的常态生活。科技拓展了生活边界的同时,也与“附近”产生了微妙的张力。

理论上,我们总是被“附近”所包围。项飚教授所说的“消失”并不是指物质世界的消失。在年轻人的圈子里,在专家的采访中,在与老年朋友的聊天中,我们似乎都被一种无法定义的“附近”所深深吸引——所有你感觉靠近的东西,都是你附近的“附近”。 。

对于这个不能称之为定义的定义,本文顾问邱泽奇教授特别提醒我们,“家”意味着物质意义的退却,也可能意味着精神意义的前进。因此,我们还要强调,“亲密的感受”不仅来自个体的具体体验,还包括精神感受。

这种说法自然偏离了项飚教授原来的定义,但它却真实地发生在我们的研究中,发生在我们对“附近”的直观感受中,发生在数字时代的每时每刻。因此,尽管它不准确和不清楚,我们还是想与您分享,并讨论在数字时代我们与邻居互动的性质的变化。

-1-

第一次辩论

数字时代的“附近”,

它能提供情感价值吗?

4月1日的青年聚会上,年轻朋友们表示:“只有有情感互动的区域才能被归为‘附近’。 “或许,被不断讨论的“附近”的吸引力可能正因如此——我们常常把它视为一个情感场,并认为它一定包含着真实、生动的情感互动。第一场争论从这里开始:

-2-

第二次辩论

线上移动“附近”,

优点多还是缺点多?

我们可以在各种应用程序上看到“附近”。理论上来说,只要是调用定位信息的产品,在一些产品逻辑中都会考虑局部关系。第二场争论围绕如何看待此类应用程序展开。当“附近”转化为“数据集”时,我们如何理解它在当今时代的个人和社会意义。

-3-

第三次辩论

“数字社区”是一个信息茧吗?

对数字“附近”最大的批评之一是它迫使人们陷入信息茧中。第三场辩论由此开始。

附近维修:

只有行动才能互相拥抱

COVID-19防护药品公益互助

前年河南爆发洪涝灾害时,腾讯旅游与腾讯地图团队推出了洪涝互助小程序,后来又在去年冬天抢药时在“新冠防护药品公益互助”小程序中复用。很难找到。小程序有两个入口:“我需要药”和“我药够了”。腾讯地图显示最新的帮助信息或基于位置定位功能的帮助信息。上线期间,已有超过百万用户访问,发布了数百万条求救信息。

他服用了 4 片布洛芬药片,

静静地把橘子挂在我的门上

“来拿药的小伙子是个帅哥,我看到他朋友圈里有宝宝,就提醒他,这个药不能给小孩子吃,他说是给老婆找的,孩子们还没有受到影响。

他很有礼貌,吃药的时候还给我拿了一些橙子挂在门把手上。 ”

连接到“附近”的平台

随时发布药品互助风险很大,但根据紧急情况,“新冠防护药品公益互助”仍然上线。作为特殊情况下的连接器,平台在安全性方面不可谓不尽力。 1、公民进入小程序时会收到注意药品诚信的提醒; 2、全程实名认证; 3、电话号码为虚拟号码; 4、每个用户最多可以查看10条消息; 5、招募数百名志愿者清理垃圾、恶意信息; 6.对共用药品数量进行了限制,布洛芬丸最多4粒,抗原丸最多2粒,进一步防止“黄牛”。

市场秩序恢复后,该平台悄然下架。现在当我们回望这个特殊的时刻、这个特殊的产品时,我们一定会记得,在那个孩子高烧的雨夜,在那个我们以为已经消失的“附近”,一个距离我们450米远的陌生人,在平台上给自己发一条消息,轻声询问:“我这里有药,你要过来拿吗?”

无论河南的洪涝情况,还是新型冠状病毒疫情,我们都不敢说这样的灾难不会再发生。这个已经被重复使用了两次然后退役的数字产品可能会在未来的关键时刻再次被使用。无论未来如何,我们有理由相信“附近”从未消失,我们怀念和向往的人间温暖从未消失。

小幅地图修复

3月,伴随着初春的炊烟,微信与腾讯地图联合发布了“小修小修便捷地图”。市民通过微信或腾讯地图App搜索关键词“小修小修”,即可在家门口找到地图。修复位置,查看地理位置、店面照片、营业时间、联系电话等,导航寻找店铺。

小修和便利地图的专属页面

上线三周内,地图上累计新增7300+小修店,包括修鞋、开锁、配钥匙、裁缝店、自行车维修、电动车维修、手表维修等。其中,家电维修、手机维修等。维修及锁匠和钥匙制作类别拥有最新的商店。那些曾经熟悉的“附近的人”正以新的方式悄然回归生活。

一位老人在进行小修缮

《齐鲁晚报》曾发表过这样的故事:

济南市槐荫区保利中心的一栋写字楼里,隐藏着一家有着20多年历史的修衣店,名叫“张师傅”。虽然这里的位置不太好找,但是前来修理衣服的人络绎不绝。

张玉春今年43岁,学习推绣已有27年。这些年,无数破旧的衣服到了她手里却变得崭新如初。栩栩如生的蝴蝶,鲜嫩多汁的桃子,翠绿挺拔的竹子……张玉春拿着缝衣针,手指在衣服破损的地方上下弹动。这件衣服也被赋予了新的生命。

图为张遇春师傅的修理厂,原文发表于《齐鲁晚报》

张玉春今年43岁,学习推绣已有27年。这些年,无数破旧的衣服到了她手里却变得崭新如初。栩栩如生的蝴蝶,鲜嫩多汁的桃子,翠绿挺拔的竹子……张玉春拿着缝衣针,手指在衣服破损的地方上下弹动。这件衣服也被赋予了新的生命。

像张师傅一样,拥有高级修复技术的人绝大多数都是中老年人。由于城市规划、消防安全、街景等方面的改善,这些重要的修复技艺及其传承者在“附近”并不常见,他们的生存空间也一度缩小。

从搜索量来看,钥匙匹配、手机维修、裁缝、锁匠、家电维修是搜索量最高的维修店,时至今日仍有较大需求。小修图的出现,让这些店铺以更加便携的方式展示在年轻人的生活中。一方面有助于改善部分中老年人就业,另一方面也凸显了大家心中的“不言而喻”。 “修修补补”的理念,将勤俭节约的传统美德传递给后辈。这些都是小事,但意义重大。

唯有行动

只有这样我们才能拥抱彼此

事实上,随着城市的快速发展,仍然有一些小修理店隐藏在大街小巷中,这些都没有被记录在数字地图上。

当我写这篇文章时,我正在陪父亲去上海一家医院看病。我发现附近有一个很大的菜市场。没想到,在这个果蔬集散地的角落里,竟然隐藏着一家修理厂。经营这家小店的叔叔名叫李。他告诉我们,他做维修的时间比这个市场还长。他甚至在这个市场出现之前就来到了这里。

我们和他讨论了地图的小修,他说检查一下我的商店是否在这里。可惜这家店还没有收录,于是我和李叔叔一起打开腾讯地图,点击了“添加商店”按钮。进入“发送地图店铺”页面,填写店铺信息。目前正在等待审核。审核通过后,就可以把地图发给你叔叔的店了。您还可以在微信中分享店铺位置并导航至店铺。

左图是李叔叔在竹寨市场的修理店,右图是叔叔的爱人请我们吃的发酵包子(在我们的坚持下成功付款了)

为了表达谢意,李叔叔非要我去他情人的店(也在市场里)买点糕点。他安慰我不要为父亲的治病而焦虑,要乐观、乐观地对待一切。吃着阿姨做的发酵包子,我不禁怀疑科技是不是万能的解药。即使有一天我们可以用技术找到世界上所有的修理店,它给我和李叔叔的体验也永远不会一样。它将和今天一样。

此外,小修地图还可以连接更多数字化援助权益的维修店。店主可以通过“商户入驻地图”按钮,自主填写店铺信息并完成资质认证。信息通过审核后,您可以在地图上“点亮”您的店铺,获得更多曝光。

未来,腾讯地图还计划向更多参与门店提供免费福利:如地图加V认证、门店信息后台管理、门店运营洞察等。微信支付烟花计划也在持续赋能小修车店。例如,符合条件的“小修”便利店可以在微信“二维码收款”处开通个人业务收款码,以获得更多业务。方便。

也许“附近”在生活中从未真正消失过。无论是项飚教授定义的“附近”,还是我们用亲密的感情触摸到的“附近”,在数字时代,它们都已经是“附近”了。三场争论中悬而未决的疑问和未知需要化为实际行动,才能真正拥抱“附近”。

除了去“附近”,给小商店发地图,让我们怀念和向往的温暖在数字世界中流动,我们还呼吁各种轻松、坦诚、有趣的参与,比如当时间获得许可后,亲自将需要修补的衣服送到店里,并与店里的老人聊天,无论是寒暄还是闲聊。

只有敞开自己,才能拥抱彼此。

顾问

邱泽奇,北京大学教授

杨健 腾讯集团副总裁、腾讯研究院总法律顾问

特别采访

王新元,《数字人类学》中文版译者、合著者

张子岳《近在咫尺》译者

作者

卢世宇 腾讯研究院

吴杰 中国人民大学、腾讯研究院(实习)

杨碧莹,清华大学,腾讯研究院(实习)

联合研究小组

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.zhishan360.com/html/tiyuwenda/8433.html